脳神経内科(2025/10/10-)

脳神経内科(2025/10/10-)

脳神経外科や脳神経内科は、いずれも「脳」や「神経」に関する病気を専門的に診療する科です。大きな病院では、脳外科の中でも外傷や脳卒中、脳腫瘍、てんかんなど、さらに細かく専門分野が分かれており、それぞれの分野を専門とする医師が診療にあたっています。脳神経内科も同様です。治療法も日々進歩しているため、専門ごとに分かれて診療することで、より良い治療を提供できます。

クリニックは、皆さまが最初にご相談いただける身近な医療機関です。「どんな病気か不安」「脳神経内科と脳神経外科のどちらを受診すればよいかわからない」といったお悩みにも丁寧にお答えし、安心していただけるよう心がけております。

これまで当院では、脳神経内科の病気が疑われる場合には、専門の医療機関をご紹介しておりました。しかし、「通院が遠くて難しい」「当院で継続的に診てもらいたい」というご要望も多くいただいておりました。そこで、このたび金曜日の午前中に「脳神経内科外来」を新設し、より身近で適切な診療をご提供できる体制を整えました。

週1回の外来となりますが、頭痛、認知症、脳卒中、てんかんに加え、パーキンソン病や多発性硬化症、ALSなどの神経難病についてもご相談いただけます。

脳神経内科外来の開設により、地域の皆さまが安心して質の高い医療を受けていただけることを目指しています。今後も専門性の高い診療体制づくりに努めてまいりますので、お気軽にご相談ください。

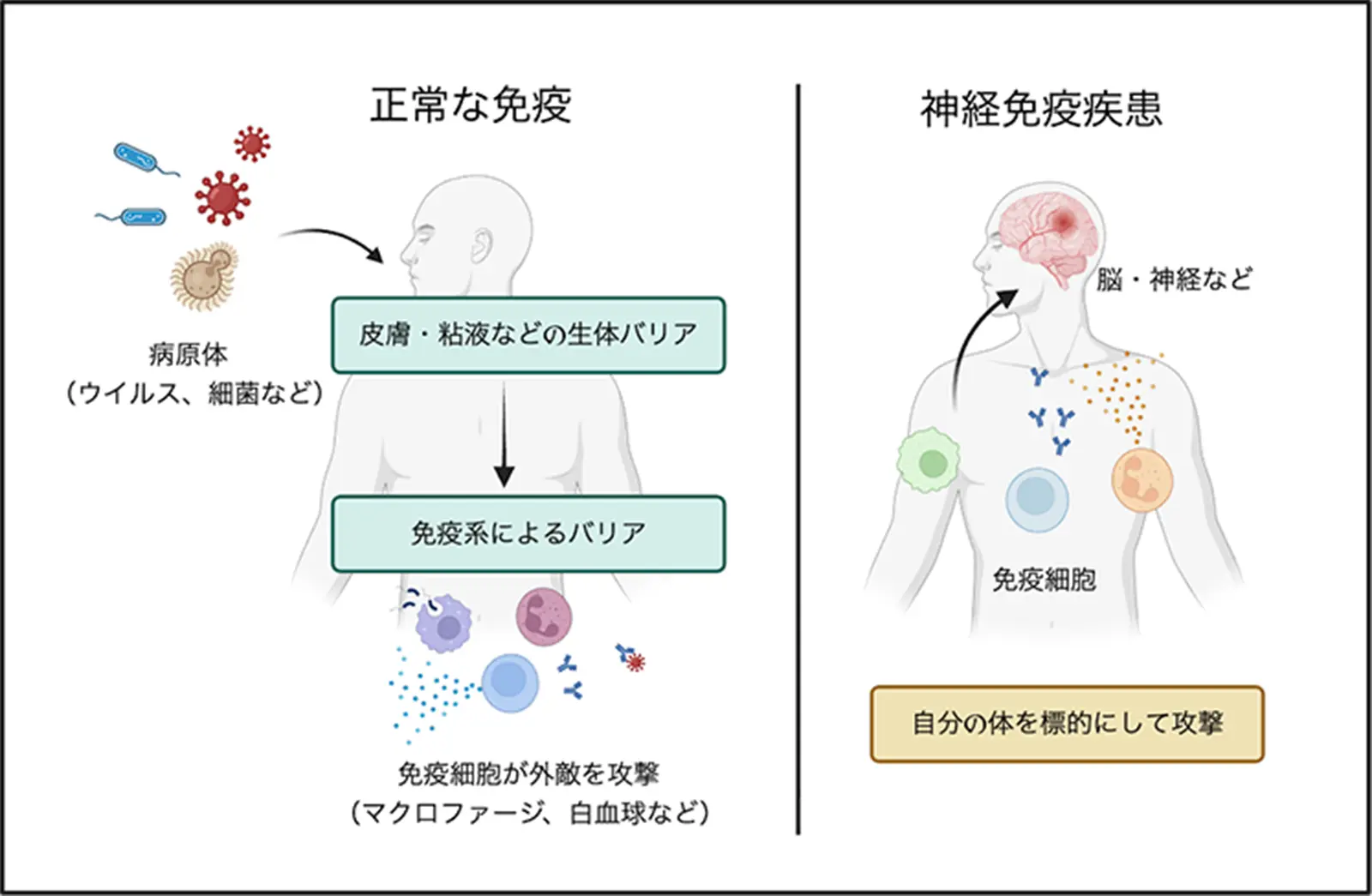

私たちの体には、外からの病原体を攻撃して身を守る「免疫」という仕組みがあります。

しかし、この免疫システムが何らかの理由で誤作動を起こし、自分自身の神経を誤って攻撃してしまうことがあります。このような自己免疫の異常によって起こる病気を、まとめて「神経免疫疾患」と呼びます。

神経免疫疾患の代表的なものに、**多発性硬化症(MS)と視神経脊髄炎スペクトラム障害(NMOSD)**があります。

どちらも脳や脊髄、視神経といった中枢神経に炎症が起こる病気です。具体的な症状としては、視力低下、手足のしびれや脱力、歩行困難、排尿・排便の異常、ふらつきなどがみられます。

これらの症状は再発と回復を繰り返すことが多く、神経へのダメージが蓄積するのを防ぐためにも、早期の正確な診断と治療開始が極めて重要です。

MSとNMOSDは似た症状を示すことがありますが、病気の原因や仕組みが異なります。

神経のまわりを保護する「髄鞘(ずいしょう)」が主に攻撃され、情報の伝達が妨げられます。

多くの患者さんで、水分子の通り道である「アクアポリン4(AQP4)」というタンパク質を標的とする自己抗体が見つかり、これが診断の大きな手がかりとなります。

このように、原因となる免疫の仕組みが異なるため、それぞれに有効な治療法も異なります。

正確な診断があってこそ、最も適切な治療法を選択できるため、診断が欠かせません。

治療は、主に「急性期の炎症を抑える治療」と「再発を防ぐための治療」の二段階で行われます。

炎症を急速に鎮めるため、ステロイド大量静脈内投与や血液浄化療法を行います。

その後の再発を防ぐために、免疫抑制薬や最新の抗体製剤などを継続的に使用します。

近年、神経免疫疾患の治療薬は目覚ましい進歩を遂げており、新しい薬剤が次々と登場しています。これにより、多くの患者さんが以前よりも安定した経過を保ち、日常生活を送りやすくなっています。

当院では、こうした神経免疫疾患に対し、最新の知見に基づいた専門的な診療を行い、患者さんが安心して治療を続けられるよう、きめ細かな支援を提供しています。地域に根ざした専門医療を通じて、患者さんの「より良い生活の実現」を目指してまいります。